歯並びと食事の最近のブログ記事

皆様こんにちは。スマイルクリエーターの鈴木です。

12月に入り気温も低くなり、冬らしいキンとした空気を感じるようになってまいりましたね。

クリニックの中は、ハロウィンからクリスマスの飾り付けと音楽に変わり、心躍るような雰囲気です♪

さて先日、大阪で開催されました日本床矯正研究会主催の、床矯正セミナー(ベーシックコース)に参加して参りましたので、報告させていただきます(*^-^*)

さて先日、大阪で開催されました日本床矯正研究会主催の、床矯正セミナー(ベーシックコース)に参加して参りましたので、報告させていただきます(*^-^*)

新型コロナウイルスが未だ猛威を振るう中、理事長兼講師である花田真也先生も開催するかどうかを非常に悩まれたようですが、消毒やマスクを徹底したり、予定していた部屋の2倍の部屋を確保し、ソーシャルディスタンスをしっかり確保するなどの対策を行って頂き、参加者が安心して受講できるようにしてくださったことに感謝いたします。

現在、日本の12歳児の虫歯の平均本数は1本以下と言われ、虫歯はどんどん減っています。

ですが、お子様の歯並びがデコボコしている状態(叢生(そうせい)と言います)は、どんどん増えているのです。

とあるデータでは、6割の親は子供の歯並びを気にしているのに、実際に矯正治療を受けているのはなんと7%しかいないそうです。

矯正治療に対する不安は、「治療費」が82%、「長期の治療」が61%にものぼります。

確かに中学生や高校生など、大きくなってしまってからの矯正治療は大変になり、場合によっては矯正専門医のお世話にならなければならないこともあります。

しかし、一般のかかりつけ医が、床矯正で初期のうちに治療すれば、短期間で安く治療できるのです!

7~9歳までに終わらせれば約21万、10~12歳までに終わらせれば約25万で、期間も早ければ半年~1年で終えることが出来ます。

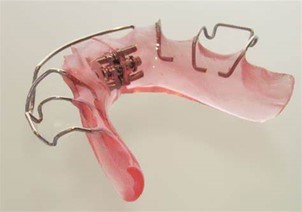

一般的な矯正治療は歯を動かして歯並びを整えますが、床矯正では写真のような装置を使って、顎の骨の成長が止まる前に少しずつ顎の幅を広げていき、歯並びを正しい方向にガイドすることで、自然な歯列にすることが出来るます。

一般的な矯正治療は歯を動かして歯並びを整えますが、床矯正では写真のような装置を使って、顎の骨の成長が止まる前に少しずつ顎の幅を広げていき、歯並びを正しい方向にガイドすることで、自然な歯列にすることが出来るます。

顎が小さいと歯を抜いてスペースを作らなければいけません。

しかし、子どものころに顎を広げておけば、歯がきちんと生えるだけのスペースができ、大人になってから治療せずにすむ可能性が高まるのです。

床矯正は成長期のお子様の歯並び改善を目的とした治療方法なので、6歳〜11歳くらいに治療を始めるのが望ましいです。

そもそも歯並びの不正の原因は3つに分類されます。

1.顎の発育不足が40%

歯列が狭い→叢生

2.口に関する悪い癖が40%

口ポカン、唇噛み、頬杖、顎押し、泣き癖、指しゃぶり、爪噛みなど...

3.歯の位置の異常、先欠、過剰が20%

床矯正研究会ではこの1と2の原因を取り除き、歯並びをよくすることを目標としていますが、上記で説明したような、装置を使うメカニカルな治療はあくまで補助的なものと考えています。

1番大事なのは、バイオファンクショナルセラピー(生物学的機能療法)だと花田先生はおっしゃいました!

バイオファンクショナルセラピーとは、自分で正しく成長することで自分の力で治すことです。食事の環境を見直す、悪い習慣をやめる、これが本来の治療なのです!!

当院でも取り組んでいる、『食事の指導』、『姿勢の指導』、『あいうべ体操』、『ひろのば体操』、『チューブトレーニング』などなどはすべてこのバイオファンクショナルセラピーの一環です。

当院でも取り組んでいる、『食事の指導』、『姿勢の指導』、『あいうべ体操』、『ひろのば体操』、『チューブトレーニング』などなどはすべてこのバイオファンクショナルセラピーの一環です。

特に、前歯でしっかり噛むのは超重要です!!!

当院で知ったことをご家庭で親御様とお子様で一緒に行っていただけたら、それが矯正治療の第一歩です(*^-^*)

このブログを読み床矯正にご興味をもたれましたら、当院では50分の無料相談を行っておりますので、お気軽にお電話(0120-08-0461)でご予約下さいませ♪

このブログを読み床矯正にご興味をもたれましたら、当院では50分の無料相談を行っておりますので、お気軽にお電話(0120-08-0461)でご予約下さいませ♪

今一度、お子様の歯と健康について私たちと一緒に考えてみませんか?

スマイルクリエーター 鈴木真由美