歯の豆知識の最近のブログ記事

皆様こんにちは(*^-^*) スマイルクリエーターの鈴木です。

10月も後半に入り、朝晩はとても冷えこむようになってきましたね。

クリニックの内装もハロウィンの可愛い飾り付けになっており、秋の深まりを感じます^^

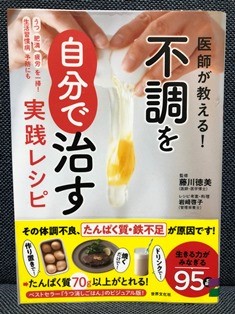

読書の秋ということで、今回は9月に出版された、藤川徳美先生の「医師が教える!不調を自分で治す実践レシピ」という本をご紹介させていただきます。

藤川先生は精神科医の先生で、いろいろな精神疾患をタンパク質(プロテイン)とメガビタミンで治療するというオーソモレキュラー療法を推薦されている先生です。

精神科医の先生ですが、うつ病以外にも各種がん、認知症、発達障害などいろいろな症例の治療に携わっており、食事だけで治ったという情報が、藤川先生のブログである「精神科医こてつ名誉院長のブログ」

で紹介されていますので、気になる方はチェックしてみてくださいね♪

今回の本は、その藤川先生の前著である「すべての不調は自分で治せる」のレシピ本になっています。

藤川先生は著書の中で、心と体の不調は質的栄養失調が原因だとおっしゃっています。

もちろん歯が悪くなる、虫歯ができる、歯周病になる原因も一緒です。

次の項目に心当たりがある方はいらっしゃいませんか?

・ダイエットをしている

・朝食は食べない

・太るのが心配でサラダ中心の食事

・朝はコーヒーとパンのみ

・パスタやラーメン、ハンバーガーが大好き

・夜はカレーにビール

・お菓子は別腹!

これらに心当たりがある方は、いっぱい食べているのに質的栄養失調になっている可能性が非常に高いです!

その栄養失調が、体調不良やうつ、イライラ、眠りの浅さなどを引き起こします。

そんな不調が簡単になおる上手な方法を、藤川先生が4つにまとめてくれていますので紹介します。

1.タンパク質をしっかりとる

2.糖質を減らす

3.鉄分をたっぷりとる

4.悪い脂質を避ける

当院で栄養の話を聞いてくださった方は聞いたことがあると思います^^

この4つを意識した食事をするだけで、びっくりするほど簡単に心と体が元気になります!

当院でもオーソモレキュラーにはかねてから力をいれており、スタッフ一同実践して、みんなモリモリ食べて元気に働いています♪

この本にはタンパク質や脂質を効率よくとれる超簡単レシピがたくさん載っていまして、どれも簡単に作れて、しかもとても美味しいのです!

一部の料理を作ってみたので、紹介いたしますね!

☆糖質ダウン!コンビーフナポリタン☆

麺類は糖質の塊ですので、できるだけ食べないようにしたい食べ物です。

ですが、たまには食べたいですよね~私も美味しいナポリタンが大好きです(笑)

そんな時にこのコンビーフナポリタンがおすすめです!

1人前あたりの糖質が39.7gと控えめで、かつタンパク質が30.4g、鉄4.4㎎もとれるのです!

なによりすっごく美味しいです♡

レシピはカマンベールチーズを使用していましたが、私はクリームチーズが好きなのでクリームチーズを入れてみました。

そしたらチーズが麺に絡んでまろやかな味になって病みつきになりました~!

《ひとくちMEMO》

コンビーフとは、牛肉をゆでてからほぐし、調味料などで味付けしたものです。

タンパク質は1缶(100g)あたり19.8と豊富で、糖質はほぼ0です。

非常食などにもストックしておくと重宝します。

私は残ったコンビーフをマヨネーズとあえて、ハムと一緒に薄く切った食パンに乗せて朝食に食べました。

とても美味しく高たんぱくでおすすめです☆彡

☆チヂミ風卵焼き☆

こちらの料理は至って簡単!

5つ分の卵とツナ缶、ネギなど好きな具材を混ぜて焼くだけです。

私はしらすが大好きなので追加でしらすを入れてみました。

しらすにはカルシウムとビタミンDなどが豊富に含まれているとても良い食材ですのでおススメです♪

栄養の宝庫である卵もいっぱいとれますし、簡単にできちゃうので、お弁当の一品にいかかですか??

☆プロテインヨーグルト☆

最後のデザートにはこれ!最近話題のプロテインヨーグルトです!

読んで字のごとくプロテイン(タンパク質)が入ったヨーグルトです。

「美味しいの?」と思う方もいらっしゃるかと思います。

でもこれ普通に美味しいです!

しかもこれ1つでお肉100g分のタンパク質がとれるのです。凄いですよね!!

プリンやケーキをやめて、プロテインヨーグルトに変えてみてはいかかですか^^??

私が良く食べているのは、ダノンジャパンさんの「オイコス」という商品ですが、いろんな会社が様々な商品を作っているので、是非スーパーなどで探してみてくださいね♪

ご覧いただきいかかでしたでしょうか?

料理している時間はたった30~40分ぐらいだったと思います。

ゲストの皆様も、お仕事で疲れた日にこそ、簡単で高たんぱくな質のいい食事をしましょう♪

そして元気な心と体を食事から手に入れてみませんか?

この本が気になった方は、クリニックにも置いてありますので、是非ご一読ください^^

ここまでお読みいただきありがとうございました。

この本に出会うことができ、とても感謝しております。

スマイルクリエーター 鈴木真由美